9月25日下午,内蒙古鸿德文理学院崇德楼融媒体中心气氛热烈,中韩岩画考古学术研讨会在此召开。中韩两国高校、科研机构的岩画考古领域专家学者齐聚一堂,围绕岩画符号解读、数字化保护等议题展开思想碰撞。研讨会由内蒙古鸿德文理学院北方岩画研究所所长吴甲才教授主持。

在周玉树院长的带领下,学院北方岩画研究所历经10余年的田野调查,取得不斐的研究成果,出版了《赤峰岩画》《阴山中段大青山岩画》等学术著作。今年年初,周玉树院长带领团队赴韩国进行岩画考察。本次研讨会既是对学院岩画研究工作的阶段性总结,也为中韩两国文化交流提供了平台。

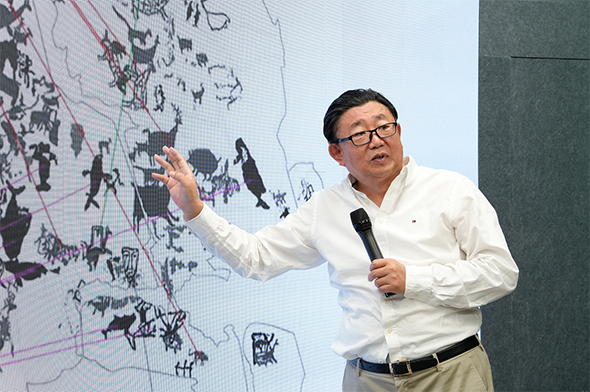

周玉树院长以《韩国岩画探究》为题作主旨演讲。他从韩国蔚山地区岩画分布、特征、断代等方面进行阐述,还阐述了亚洲大陆虎形象岩画的分布及特征。随后,学院北方岩画研究所科研团队分别围绕相关岩画的基本情况、历史背景、分布状况及数量等信息进行了介绍。在主旨演讲中,周玉树院长以内蒙古赤峰、甘肃、宁夏、青海等地岩画中的虎纹图案为例,分析虎形岩画在构图风格、象征内涵上的共同性与差异性,进而探讨了古代族群的迁徙路径、文化脉络等。

韩国东北亚历史财团首席研究员、韩国盘龟川岩画申遗首席专家张锡浩博士以《世界文化遗产盘龟川岩画的秘密》为题作线上分享。张锡浩博士因故无法到场,韩国青云大学教授、美国卡罗琳大学教授崔昌源代为报告。报告内容以盘龟川岩画的发展概况为切入点,系统阐述了该岩画群的历史演变、学术分析、保护措施及其分布特征与数量规模等。分享内容资料详实、视角专业,为听众揭开了韩国盘龟川岩画的学术内涵与文化意义。

韩国青云大学教授、美国卡罗琳大学教授崔昌源以《中韩岩画研究合作方向的建议》为题作主旨演讲。他围绕中韩岩画研究的合作路径与实践方法,从三个核心维度展开系统阐述:一是深入剖析双方开展学术合作的核心必要性与战略价值,明确跨区域研究对推动岩画学科发展的重要意义;二是结合韩国岩画成功申报世界文化遗产的实践经验,梳理可借鉴的核心策略,并针对性规划中韩双方的重点合作事项;三是提出以内蒙古鸿德文理学院已有的岩画研究基础为支撑,进一步探索岩画研究国际化与特色化协同发展的具体路径。

内蒙古师范大学历史文化学院党委书记、博士生导师李艳洁以《北疆考古铸基文博实业兴邦》为题作主旨演讲。她以内蒙古师范大学考古文博学科的发展实践为具体案例,系统介绍了内蒙古师范大学多维度的考古研究成果。还详细介绍了内蒙古师范大学在推动校地协同发展、构建完善学科生态、引育高水平师资团队以及培养扎根边疆人才等层面的实践路径与显著成效。

内蒙古草原文化博物馆馆长邵清隆以《初识韩国“盘龟台岩画”》为题作主旨演讲。他以岩画图像为切入点,详细介绍了狩猎、渔猎、畜牧等生产生活场景,以及人物与人面岩画的形态特征。通过对图像元素的介绍,他进一步探讨了岩画所反映的古代社会面貌与精神信仰,为现场观众理解早期岩画提供了新的视角。

内蒙古师范大学历史文化学院原院长、研究生导师于永以《内蒙古地区史研究存在的问题与对策——以民国集宁设治时间为例》为题作主旨演讲。他以“集宁设治局”为具体分析切入点,深入介绍了其设立背景、发展历程与演变脉络。在此基础上,他进一步聚焦当前内蒙古地区史研究的现实难点,提出了具有建设性的对策建议,为区域史研究的方法论创新与实践探索提供了重要参考价值。

呼和浩特市文物考古研究所所长、研究生导师张文平以《河套地区战国秦汉时期的长城防御体系》为题作主旨演讲。他从长城本体结构、军镇与游动防线配置、整体体系的综合功能等方面进行了系统阐述。他还梳理了河套地区长城的空间分布、结构特点、历史变迁等。其论述严谨、史料扎实,使与会人员对秦汉时期的长城防御体系有了深入了解。

学院举办中韩岩画考古学术研讨会,不仅为两国岩画研究领域搭建了常态化交流的平台,更为以后两国文化遗产保护奠定了基础。中韩专家以岩画研究为纽带,串联起区域文明交流的历史脉络,为未来跨学科、跨国界的文化遗产研究提供了可借鉴的实践范式。

接下来,内蒙古鸿德文理学院将持续发挥平台优势,推动岩画这一“人类早期文明的活化石”在新时代焕发生机,为促进文化交流贡献更多学术力量。

编辑:陈那仁图雅